Il futuro dei giovani: tra sogni e realtà

Ai tempi dei nostri genitori solo 30/40 anni fa, per fare il lavoro dei tuoi sogni e nella tua città, bastava semplicemente lavorare sodo. Studiare, nel caso in cui quel lavoro avesse richiesto lo studio o semplicemente far pratica nel caso in cui si fosse trattato di un lavoro manuale. Oggi non è più così: oggi devi capire chi sei e cosa vuoi fare della tua vita e chi vuoi diventare. E questo è già un processo parecchio complesso. In più, devi anche fare i conti con la realtà. Una realtà dura, per cui il diktat è: scegli la facoltà che ti permetterà di avere, con maggiore probabilità, un impiego. Sono leggi di mercato, ti dicono. Se scegli di essere un ingegnere, un informatico, un economista o un medico allora avrai la possibilità di realizzarti. Se, invece, fai parte di quella categoria di minorati mentali che, come me, hanno scelto dei percorsi umanistici…Beh, allora devi armarti di coltelli affilati per farti largo tra la folla da un lato e, dall’altro, per difendere la legittimità dei tuoi studi o, semplicemente, per tenere a bada la preoccupazione della tua famiglia la cui immagine di te in futuro somiglia verosimilmente a quella di un mendicante e/o di un senzatetto.

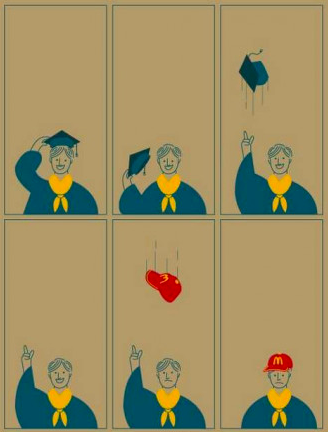

E tu, dalla tua, quando inizi il tuo percorso sei super sicuro di te, ti senti forte della tua scelta perché è la passione a guidarti. Sei giovane, sei un sognatore, non ti importa del futuro: pensi che a trovar lavoro basti la passione che metti nei tuoi studi, la tua volontà di spaccare il mondo. Ti laurei, magari nel frattempo cambi città. Nel migliore dei casi i tuoi ti mantengono, nel peggiore fai dei lavoretti per poter sopravvivere e pagare l’affitto. E così, senza neanche rendertene conto, ti ritrovi con 2 lauree a svolgere un tirocinio non pagato di 1000 ore. Sì, 1000 ore, un anno detto volgarmente. E allora la passione lascia posto all’ansia e la memoria ti riporta indietro a quando i tuoi ti dicevano di cambiare strada, di prenderne una che potesse darti più certezze. Perché loro sono abituati così, la loro generazione è abituata alla certezza. Non si può dire lo stesso per i giovani del ventunesimo secolo per i quali le certezze non esistono e il cosiddetto “posto fisso” non è altro che un argomento su cui Checco Zalone può strapparti una risata con uno dei suoi sketch. Per i giovani di oggi esiste la possibilità. Esistono tirocini non pagati, dunque lavoro gratis; esistono stage da 500 euro al mese che sembrano la luce in fondo al tunnel, un modo per fingere di “iniziare ad essere indipendenti”.

Perché a 25/26 anni sei un adulto, ma solo sulla carta. Hai la barba, se sei un uomo, un viso meno paffuto e degli orecchini di perle alle orecchie, se sei una donna. Ma, allo stesso tempo, dipendi dai tuoi genitori o da lavori precari che per definizione non si avvicinano neanche lontanamente al concetto di stabilità. Dunque fai l’altalena tra momenti in cui credi che tutto andrà bene e momenti in cui pensi che da quell’altalena prima o poi scenderai per cadere rovinosamente di faccia. Cosa definisce, dunque, la tua adultità? Sei adulto per avere delle responsabilità, milioni di responsabilità, ma non per avere un lavoro che ti dia soddisfazione e che, allo stesso tempo, ti consenta di mantenerti? E’ questo che significa essere adulti per i ragazzi di oggi che hanno scelto di intraprendere un percorso di studi umanistico o, meglio, un percorso di studi umanistico o, meglio, un percorso di studi che sia diverso dalle tre o quattro predilette che, secondo il giudizio sociale comune, valgono gli sforzi di cui necessitano?

E non si tratta di politica e neanche di polemica sterile. Davvero mi chiedo: cosa significa per una generazione come la nostra “essere adulti?”

In psicologia con adultità si fa riferimento ad un periodo dello sviluppo dell’individuo in cui i compiti evolutivi sono stati raggiunti e il ragazzo/la ragazza consapevolmente si ritrova grande perché ha un lavoro, intrattiene delle relazioni sentimentali, sociali e amicali tendenzialmente stabili e positive. Tale periodo si distingue dall’adolescenza che è, per definizione, la fase della vita in cui la persona acquisisce le competenze e i requisiti per assumere le responsabilitàdell’adulto (Psicologia dell’adolescenza, Palmonari, 1997). La psicologia dello sviluppo necessita, tuttavia, di adattamento rispetto a quello che è il quadro di vita attuale. I cambiamenti sociali ed economici, come sappiamo, hanno infatti un’influenza fondamentale nella ridefinizione del concetto di sviluppo dell’individuo. In parole povere: i criteri da utilizzare affinché si possa definire il passaggio da una fase all’altra della vita cambiano in base ai periodi economici e sociali in cui l’individuo si trova a vivere nel corso della propria esistenza. In particolare, nel 1988, in seguito alla crisi economica dell’ultimo ventennio, i ricercatori iniziano ad indagare quello che è un fenomeno, apparentemente tutto italiano, che vede i giovani adulti come dei “mammoni, bamboccioni” che, in virtù del morboso legame che intercorre con la mamma, vivono ancora con i loro genitori. Beh, non si può dire che lo stereotipo di quegli anni non sia ancora attuale. Non è raro, infatti, sentir dire che i giovani d’oggi siano viziati, non abbiano voglia di lavorare, non sappiano cosa voglia dire “faticare”, come invece sapevano bene i loro antenati. Sulla base di queste mie riflessioni chiedo a voi: sono davvero i giovani a non aver voglia di lavorare? O, semplicemente, viviamo in una società in cui non ci sono concessi nemmeno la metà dei privilegi di cui, invece, godeva la generazione dei nostri genitori? In una società che produce frustrazione, è ancora possibile vivere delle proprie passioni?

® Riproduzione riservata

Giuliana Trentacosti

Post a Comment

Devi essere connesso per inviare un commento.